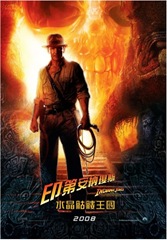

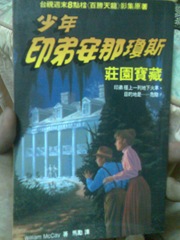

這兩天Joyce沒寫稿、沒上twitter、msn....,不是我耍自閉,而是趁著5/22《印地安納瓊斯:水晶骷髏王國》即將上映前兩天,把前三集電影以及珍藏的少年印第安那瓊斯全套小說讀完!可惜找不到90年代的電視劇,否則我絕對會熬夜一次看完!

讓我們將時間倒退回1989年,當時年僅八歲的Joyce剛看完人生中第一部電影《回到未來》,徹底被電影這種奇特的多媒體征服,於是吵著要大人再帶我去看電影,是的 第二部看的正是法櫃奇兵最終曲─《聖戰奇兵》,印第安那瓊斯從此成為我心目中冒險英雄的典範,之後多年我甚至都嚷著長大要當考古學家。

若與前幾年的電影《國家寶藏》裡的班傑明富蘭克林蓋茲教授、或是《達文西密碼》裡的羅柏蘭登教授,以電影內容來說《法櫃奇兵》的確顯得庸俗平凡,然而若以角色來比,印第安那瓊斯的魅力卻無與倫比,Joyce來解析一下他的魅力(charisma)吧。

電影中的英雄總是具備逢凶化吉的強運,印第安那瓊斯也不例外,

然而他卻經常得意忘形而使自己陷入危險,他的缺點也罄竹難書 ─ 自私、大男人、好強、好色、不幽默...等,是個魯莽與冷靜並存的矛盾角色。

進一步分析,按照好萊塢電影邏輯,英雄電影的目的是造英雄或讚揚英雄 事蹟,然而印第安那瓊斯卻沒有英雄成長之旅,也沒有抑惡揚善的念頭,瓊斯的冒險名義上是守護寶藏,實際上卻是為冒險而冒險,甚至很實際的為了酬勞而冒險,表面上瓊斯與納粹多次為敵,他卻並非懷著美國式的維護正義情操,純粹只是利益導致衝突。

事蹟,然而印第安那瓊斯卻沒有英雄成長之旅,也沒有抑惡揚善的念頭,瓊斯的冒險名義上是守護寶藏,實際上卻是為冒險而冒險,甚至很實際的為了酬勞而冒險,表面上瓊斯與納粹多次為敵,他卻並非懷著美國式的維護正義情操,純粹只是利益導致衝突。

像是《聖戰奇兵》有一幕讓我印象深刻,印第安那瓊斯在納粹黨晚會時,誤打誤撞被擠到希特勒面前,而希特勒替瓊斯手上的筆記本簽名,我幾乎不敢相信這是猶太裔導演史蒂芬·史匹柏所拍。

印第安那瓊斯就如同愛冒險的頑童「彼得潘」,他們都活在一個無視大人規則的世界,因此與其稱瓊斯為考古學家,不如說是冒險家比較貼切,Joyce常覺得成龍早期的電影絕對受印第安那瓊斯影響很深,如大冒險家之類。

此外印第安那瓊斯在電影裡最常穿著牛仔服、手持皮鞭,當他騎著 馬時就彷彿回到西部拓荒時代,那是一個充滿希望卻又脫序的社會,自我主義勝過群體意識的年代,我常在想史蒂芬·史匹柏與喬治 盧卡斯為何會塑造這樣一個既自私又不虛偽的英雄?是否在諷刺國家層次的群體主義只是虛偽的利己主義?

馬時就彷彿回到西部拓荒時代,那是一個充滿希望卻又脫序的社會,自我主義勝過群體意識的年代,我常在想史蒂芬·史匹柏與喬治 盧卡斯為何會塑造這樣一個既自私又不虛偽的英雄?是否在諷刺國家層次的群體主義只是虛偽的利己主義?

此外倘若用另一種角度來看,身為考古學家的瓊斯是個現實主義而非理想主義者,他不相信truth只相信facts,因此他永遠不明白父親亨利·瓊斯為何一生都在尋找聖杯,他不相信上帝的存在,因為沒有證據,然而當父親生命垂危時,他卻又緊抱著虛無的神秘可能。所以他的冒險幾乎都是意外被捲入、被委託。

印第安那瓊斯就如你我這般平凡,擺蕩在理想與現實間,安逸時渴望冒險,冒險時又缺乏方向而懷念平靜的日子,無論如何,印第安那瓊斯是最有人性的英雄,我深信 始終抱著「赤子之心」的他即使過了20年也依舊不會老!

今晚《印地安納瓊斯:水晶骷髏王國》上映,Joyce雖然還沒看過,但強烈推薦讀者們趁週末到來,攜家帶眷上電影院欣賞《印地安納瓊斯:水晶骷髏王國》,我也會趁這幾天寫完影評。

衍伸閱讀:《法櫃奇兵》鼓舞一代代考古學家