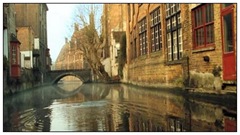

石磚鋪設的幽深巷弄、斑駁滄桑的哥德式建築以及阡陌縱橫的河渠,漫步當中,你恍若還魂的中世紀幽靈,不知今夕何夕,這裡是比利時的觀光勝地 布魯日(Brugge),也是這部電影的片名及舞台。

當Joyce在觀看《殺手沒有假期》時,宛如閱讀著卜洛克的推理小說,只是偵探的角色換成了度假中的殺手,假如導演能將畫面順序稍作剪輯,將結局的畫面「在白雪緩緩飄落的暗巷,兩名男子與一位孩童倒在血泊中...」置於電影開頭,爾後再依序鋪陳解謎,這部電影幾乎可搖身變為推理驚悚電影,而觀眾萬分有幸能與布魯日的遺跡一同見證這起兇殺的真相。

然而畢竟這只是Joyce的想像,實際上《殺手沒有假期》的節奏安排恐怕會讓被商業動作片養壞脾胃的觀眾退卻,鋪陳的戲份太多太冗長,高潮卻來的太少太短暫。此外劇情的鋪述高度仰賴演員間的對白,重要戲份多發生在室內場景,像極了吟唱台詞的舞台劇風格,然以一部電影來看卻不免流於瑣碎,我不禁聯想起名導 伍迪艾倫讓人愛恨夾雜的碎念風格,這或許是初出茅廬的導演馬丁麥多納(Martin McDonagh)所必經的揣摩,但從《殺手沒有假期》依舊可看出他多年編劇的深厚功力及身為導演的無比潛力。

《殺手沒有假期》不是你可以輕鬆悠閒觀看的電影,但倘若能耐心 並專注地觀賞完,你會發現這部電影先苦後甘的雋永韻味,有如比利時的名產“櫻桃啤酒與巧克力”紛紛入了戲,殺手間的殺戮搭配古意昂然的小鎮布魯日(Brugge)也並非那般格格不入。反襯托出雷(柯林法洛飾)與肯(布蘭頓葛利森飾)這兩位令人絕倒的非典型殺手形象,當殺手擁有著榮譽感與人性時,他們彼此間的殘殺儼然成了中古世紀慷慨負死的騎士對決, 你可視這些心懷騎士精神的殺手虛偽,卻不能漠視人性往往就是如此矛盾而美好、良善與凶殘並存,在滑稽突梯的舞台後藏著導演 馬丁麥多納欲訴諸的人性省思 ─ 兩極化道德論述猶如片中殺手談論審判日與救贖般可笑。

懷著耿直榮譽感的幫派老大哈里(雷夫范恩斯飾)信奉「殺人可以逍遙法外,殺孩童的人則得以死償命」;而年長的殺手肯則認為「年輕人難免犯錯,不應趕盡殺絕」。處在兩人間的殺手雷(柯林法洛飾)則陷入被追殺又被保護、想自殺又被阻止的窘境,即使在如夢般的度假天堂,那罪惡感卻清醒無比;即便想清醒的活下去,卻又無法離開誤殺孩童的惡夢。

這三人間的意識形態矛盾正恰似當代社會衝突的縮影,Joyce不確定導演是否特意針對英國國情,但就我來看,這種道德窘境是中外古今皆然,導演最後來了一手沒有解答的解答,或許正想表達:所謂普世人道主義終究只是各說各話的虛幻吧。

《殺手沒有假期》的拍攝地點既然在古色古香的布魯日,可想而知 必定有眾多優美的取景,導演很巧妙地在鏡頭中運用觀光客熟悉的景點,作為輔助性的象徵,像是市集廣場那著名的古鐘樓,在電影起始與結束前重複出現,被挪用為預警報時的喪鐘,鐘 樓上的俯瞰鏡頭顯得生命的渺 小與人的自大。其他諸如聖母聖嬰像、聖血、名畫審判日...無一不帶著些許神聖意涵,頗值得玩味的是宗教的神聖性總是與死亡難分難離啊,於是隨著電影播放,布魯日竟諷刺地呈現驚悚詭異的氛圍,這是導演 馬丁麥多納高明之處。

小與人的自大。其他諸如聖母聖嬰像、聖血、名畫審判日...無一不帶著些許神聖意涵,頗值得玩味的是宗教的神聖性總是與死亡難分難離啊,於是隨著電影播放,布魯日竟諷刺地呈現驚悚詭異的氛圍,這是導演 馬丁麥多納高明之處。

雖然Joyce不斷地以舞台劇風格來描述這部電影,萬別因此忽略它 喜劇的本質,如同舞台劇不可或缺的弄臣或丑角,《殺手沒有假期》也充斥著許多逗趣的配角,像是喀藥的侏儒、戴洋基帽的胖子觀光客、死板的售票員、阿姆斯特丹來的娼妓、以及魄力十足的猶太籍旅館老闆娘...等,導演層出不窮地開美國人的玩笑,幽默卻不低俗。甚至到電影末,這些先前偶然出現的配角又紛紛回到台上前呼後應,劇本之精妙可見一般。

若你已厭倦充滿血腥暴力的殺手電影,《殺手沒有假期》肯定是部今夏不容錯過的黑色喜劇,柯林法洛飾演的神經質殺手會讓你笑不可支,而又惆悵感傷。老影迷們也請一定要看這片比美《黑色追緝令》的佳作。