前言:Joyce得坦承先前在戲院觀賞《雜貨店老闆的兒子》時,由於數天熬夜精神不濟,恍惚的意識只不斷閃過「今日農村」四字,因而無從下筆寫評論,直到最近收到DVD才有幸專注地審視這部精采的小品電影。

美即是真。所以,戲劇在本質上,就應根據現實社會選取題材,並且須以營造情境為中心,而不是動作、情節或者人物的性格...

法國哲學家 狄德羅

倘若將電影表現方式分為三類:敘事取向、人物取向、情境取向,《雜貨店老闆的兒子》無疑歸類於不商業化又少見的「情境取向電影」,這類紀實風格的電影常帶給觀眾猶如觀看紀錄片的錯覺,回顧個人觀影經驗,尤以法國片最熱衷運用情境取向,例如描寫南法偏遠小學的《山村猶有讀書聲》,或許皆源自上世紀60年代法國新浪潮運動的一脈相傳呢。

當然Joyce這種分類並不意味《雜貨店老闆的兒子》缺乏人格描寫或劇情鋪陳,希望讀者能明白法國導演 艾力克吉哈多(Eric Guirado)著重營造幾近真實生活的氛圍,並不刻意具體的塑造人物性格,而是憑藉情境的構建自然地襯托出戲中角色們的平凡形象及種種正常人的行動抉擇,導演不矯揉做作的拍攝風格反倒更容易誘發觀眾省思電影背後所象徵更深層次的人類普遍處境,至於隱喻何種處境容我文末再述。

Joyce將電影情境再依虛實分為內外層次,外在的是角色身處的景觀環境,內在的則包括家庭、職場…等社會處境,以下將以此種「情境=環境+處境」的論述為讀者解析《雜貨店老闆的兒子》難以言喻的魅力,幫助你日後在觀賞這類電影時能有通透的體會。

外在環境─普羅旺斯的美麗與哀愁

作為本片主角安瑞(Nicolas Cazale 飾演)離開十年的故鄉,位於南法的普羅旺斯是片陽光眷顧的土地,名畫家梵谷、塞尚、莫內等人皆曾流連此地的田園風光,許多電影也不約而同挑中此處作為拍攝場景,本片導演卻以簡潔不誇飾的白描手法,拍繪出普羅旺斯美景的娟秀,並與恬淡閒適的鄉村生活相輔相成。

僅呈現你我(外地人)眼中浪漫的普羅旺斯不稀奇,太多電影總自廂情願地將鄉村拍成烏托邦式田園生活,令我驚訝的是導演 艾力克能兼顧在地的觀點,在緩慢地近乎凝結的鏡頭下,眾多步履蹣跚的老者有了雙重解讀:與世無爭或日暮西山?

可以肯定的是,導演對法國鄉村確實流露出一股懷舊的情懷與憂慮,那是未受塵囂污染的淨地,卻難掩日漸衰敗的面容。

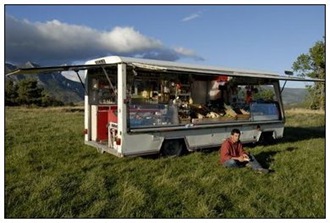

當然普羅旺斯最可親的莫過於片中那群個性千奇百怪的長者,有的婦人說話刻薄惡毒,也有時而痴呆復又精明的獨居老者,更有那倚老賣老裝聾作啞的老頭,質樸天真則是他們共通的特點。隨著戲中店舖車日日穿梭在鄉間田徑,普羅旺斯的風土民情一一展露。

內在處境─暗潮洶湧的家庭衝突

托爾斯泰有句名言:「幸福的家庭家家相似,不幸的家庭各各不同。」,這不免是過於兩極化的文學修辭,真實生活的家庭必然有著大大小小的問題,史佛薩一家的成員們彼此有些隔閡、爭吵、失望、質疑等衝突,卻掩飾不住互相包容的情感與殷切期盼。

但頗慶幸導演 艾力克並未落入家庭倫理劇將家庭定義為「美滿的闔家團圓」的俗套,而是將家庭視為成員們的避風港,一個當你遭遇人生困境時能喘口氣歇會的所在,直至暴雨遠去後再紛紛出航。

我不禁進一步假想導演安排這樣的家庭構成是否採用自城鄉故事中遊子的期盼,許多離鄉背井的遊子們往往因厭倦鄉村一成不變而前往五光十色的城市,卻又在混不下去或見證城市諸多善變詭譎後,了解閒適敦厚的可貴,典型如「大亨小傳」裡的蓋茲比,將青春與夢想遺失在城市巷弄後,濃厚的鄉愁又將他牽回故里。

於是在這齣戲裡家庭猶如家鄉般,帶著一如以往的美好,更要命的卻是帶著懸十年而未決的矛盾,時間非旦未使衝突消弭,父親突如其來的病倒更激化成員間的不和睦,究竟問題的癥結為何?

直至電影中段觀眾們就能了解史佛薩家彼此間糾結的不諒解皆是來自「愛之深責之切」,直到安瑞回鄉幫忙家務,流動雜貨車的生意除了象徵賣方主動謀和買方以構成交易,也儼然暗喻著對於家庭和睦關係的營造,安瑞同樣得作為退後第一步的人,俗話說陽光底下無新事,普羅旺斯艷陽下的這些看似糾結的家事其實也稀鬆平常罷了。

身為劇中角色們轉淚點的流動雜貨車,同樣是本片最搶眼的要角,不純粹是流動店舖,舖主還得無怨尤地提供代客禱告、放羊養雞、計程車、裝潢修繕…等服務,幾乎就像現今的老人照護服務。而安瑞藉著這些額外的勞動彷彿參與了一場名為社區服務的「成長儀式」,終獲客戶、家人與觀眾的認同。

結語:

《雜貨店老闆的兒子》處處傳遞著溢於言表的舊時代人情味,導演意圖喚醒因時代價值觀變遷而日漸失落的無私情操,甚至呼應著本世紀熱門的議題「社區營造」;安瑞的自我放逐與回歸家庭作為主題也是最巧妙的寓意:「社區的沒落伴隨著當今家庭核心價值的崩塌,自然地 社區的重建也仰賴家庭價值的拾回」。

此外《雜貨店老闆的兒子》標示高齡化社會的到來,少子化與人口外流使鄉村老年化更加嚴重,這部無比浪漫的電影卻有種隱而不顯的現實,觀影同時腦海浮現許多政策上的名詞,諸如:平衡區域發展、消洱貧富差距…等,只是在看過這部電影後,或許我們更該想想是否該由老人食衣住行的基本生活照護做起呢?更何況有時老者需要的不僅是富裕優渥的生活,而只是個談訴傾聽的伴呢。